Buchrezension zu „Oh Boy”

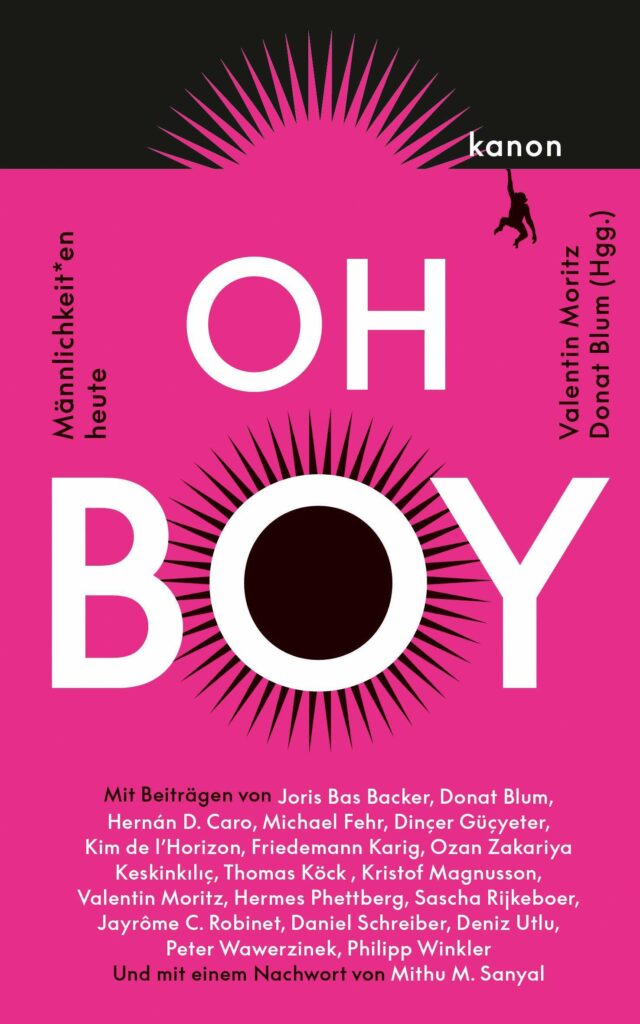

Wir müssen über Männer reden. Das ist die Hauptthese des Buches „Oh Boy“, das von Valentin Moritz und Donald Blum herausgegeben und am 12. Juli 2023 vom kanon Verlag veröffentlicht wurde. In dem Buch meldet sich eine Vielzahl von Autor*innen in kurzen Essays zu Wort. Es stellen sich die folgenden Fragen: Ein Buch über Männer? Reden wir nicht schon seit Jahrhunderten nur über Männer? Braucht es ein weiteres Buch von weißen hetero cis Männern?

Die Antwort auf die erste Frage ist: Ja, aber anders. Die Antwort auf die zweite Frage lautet: Das ist kein Buch von weißen hetero cis Männern. Manche sind homosexuell, manche bi, manche non-binary, manche haben eine Transition hinter sich und manche sind hetero cis Männer, die genug von den patriarchalen Zwängen haben.

Das Buch will den Diskurs über Männer aus dem rechten Men’s Rights Movement holen. Dabei bleiben die Autor*innen nicht immer unkritisch gegenüber dem feministischen Diskurs. Jayrôme C. Robinet wirft ein, dass Männer auch Gewalt erfahren, basierend auf dem Bundeskriminalamt 2021 sogar mehr als Frauen. Sie erfahren häufiger Nötigung, Körperverletzung und es endet häufiger im Tod. Jarôme, der eine Transition hinter sich hat, musste feststellen, dass er, jetzt wo er männlich gelesen wird, Angst davor hat, sich prügeln zu müssen. Er hat Angst vor spezifisch männlichen Gewalterfahrungen.

Jarome findet sich hier inmitten patriarchaler und toxisch-männlicher Strukturen wieder, denn er muss die Gewalt, die von Männern ausgeht, fürchten. Gerade das ist der Grund, warum wir über Männer reden müssen. Männer müssen sich ändern. Wir sprechen immer von Täter-Opfer-Umkehr, wollen aber nicht über die Täter reden, zumindest nicht genug aus feministischer Perspektive. Deswegen ist dieses Buch so erfrischend und bildet einen wichtigen Beitrag zu einer ernsten Diskussion über Männer und Männlichkeit. Wir müssen über die spezifischen Herausforderungen, die das Leben eines Mannes prägen, sprechen. Diese sorgen dafür, dass am Ende notgeile, machtbesessene Ficker herauskommen, die nicht in der Lage sind, über ihre Gefühle zu sprechen.

Viele der Essays haben mich berührt und zum Nachdenken gebracht. Zum Beispiel, wenn Kim de l’Horizon verzweifelt die unterschiedlichen Kategorien der Queer-Community nicht verstehen kann und kurz darauf die Sprache selbst als ungenügend zur Beschreibung der Welt anerkennt. Ich musste innerlich schmunzeln, als Kristof Magnusson über die merkwürdigen Schönheitsprodukte für Männer schwadroniert, die aus Aktivkohle und Lavagestein sind. Ich selbst besitze ein solches Peeling und wurde an meine fragile Maskulinität erinnert. Scheinbar kann ich Pflegeprodukte nur akzeptieren, wenn sie aus männlich konnotierten Inhaltsstoffen bestehen. Joris Bas Becker schildert in einem sehr schönen Comic sein Leben als Mann nach einer Transition. Er beschreibt, wie er nach der Transition mehr allein gelassen wird. In der Zeit, in der er als Frau gelesen wurde, wurde er häufiger von Fremden angesprochen. Jetzt stellt er aber fest, dass das auch bedeutet, ALLEIN zu sein. Allein gelassen werden ist eine ambivalente Erfahrung, die einem einerseits Ruhe bietet, aber andererseits auch zu Einsamkeit führen kann. Becker fühlt sich am Ende seines Comics aber pudelwohl, während er allein am Strand sonnt.

Besonders beeindruckend empfand ich die Essays von Dinçer Güçyeter, Jayrôme C. Robinet, Valentin Moritz und Sascha Rijkeboer. Güçyeter schreibt einen Essay an seinen Bro, Ahmet. Er rät ihm: „Bau dir keinen Thron auf deine Eichel“. Ahmet soll sich aus dem „Schwanz-Panorama“ befreien. Er soll in „anderen Flüssen baden“. Er soll die männlichen Rollenbilder abstreifen und frei werden von dieser Männlichkeit, die Imperien und Massengräber hinterlassen hat. Ahmet, sei nicht länger „die Hure deiner Männlichkeit“, schreibt er.

Jayrôme C. Robinet ist ein Mann, der eine Transition hinter sich hat. In seinem Essay hilft er einem alten Mann Melonen vom Einkaufen nach Hause zu tragen. Währenddessen philosophiert er über das Leben als Mann. Er vergleicht die Geschlechterordnung, angelehnt an den Soziologen Pierre Bourdieu, mit dem Straßenverkehr. Geschlechterregeln schützen allerdings nicht, sagt er, sondern sanktionieren lediglich die Abweichungen von der »Norm«. Sie schaffen ebenfalls Chaos, anstatt Ordnung, indem sie Männer darauf programmieren, so viel zu ficken wie möglich, während sie Frauen programmieren in entgegengesetzter Richtung zu fahren. Unfälle sind demnach unvermeidbar. Am Ende stellt Robinet zwei weitere „akzeptierte“ feministische Thesen in Frage. Sind Frauen und Kinder wirklich die vulnerabelsten Gruppen in einem Krieg? Sind es nicht cis Männer, die an der Front abgeschlachtet werden? Und haben „Brotverdiener“ nicht auch Mental Load zu tragen? Müssen sie sich nicht darum sorgen, wie sich der Haushalt finanzieren lässt?

Valentin Moritz nimmt eine interessante Rolle ein. Er fängt damit an, über seine langjährige Männerfreundschaft zu reden. Darüber, dass er nicht in der Lage ist, mit seinem besten Freund über die ernsten Themen zu sprechen. Stattdessen reden sie über alles andere. Genau das gleiche Andere, was Peter Wawerzinek von Männern fernhält, wie er in seinem Essay erläutert. Nämlich über Hobbies, Urlaub und Sport. Der Stand der Dinge wird abgeklappert, aber nicht die inneren Zerwürfnisse und Sorgen. Gegenüber Frauen fällt es Moritz leichter, über seine Schwächen zu reden. Über die Freundin eines Freundes erfährt er, dass beide die gleiche Geschlechtskrankheit haben. Von seinem Freund erfährt er aber nichts. Warum fällt es einem Mann so schwer, gegenüber einem anderen Mann seine Schwächen zu zeigen?

Doch Moritz stoppt nicht bei dieser Analyse. Er gesteht ein, dass auch er ein Täter ist. Er gesteht, dass er sexuell übergriffig gegenüber einer Freundin war. In diesem Moment sitzt man geschockt vor dem Text und weiß nicht, was man denken soll. Moritz redet um den heißen Brei herum und betont immer wieder, dass er keine Details nennen kann. Er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Sein Selbstbild ist zerstört. Er will aber auch nicht die Aufmerksamkeit von dem Opfer lenken, weswegen er die Umstände analysiert, die zu diesem Übergriff führten. Es passierte nach einer Trennung. Statt mit Freunden über seine Gefühle zu sprechen, trank er viel und wollte „vorwärts“. „Ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne Rücksicht auf jene zweite Frau, mit der ich eigentlich befreundet war.“ Er plädiert dafür, dass Männer endlich aufhören sollen, das „Männlichkeitstheater“ zu spielen und stattdessen anfangen sollen, das „Möglichkeitstheater“ zu spielen. Damit meint Moritz, dass Männer sich nicht in die Rolle des Mannes zwängen sollten, sondern sich lieber die Möglichkeiten offen lassen sollten.

Sascha Rijkeboer schreibt über das Leben als trans Mann, wobei Rijkeboer sich als eher als non-binär definiert. Nirgendwo gehört er richtig dazu. Er schreibt, dass er Männer begehre, aber nicht als Frau, sondern als Mann. In seiner Geschichte erleben wir seine erste Erfahrung auf einer Cruising-Party mit cis-gay-white-guys. Wir lernen die einfachen Codes. Ein Streicheln des Oberschenkels ist eine Frage nach Sex. Wenn die Hand nicht weggeschoben wird, dann bedeutet das Einverständnis. Alles ohne Wörter und doch gibt es Kommunikation, sofern die Codes verstanden werden. Rijkeboer lässt sich darauf ein und hat sofort einen Penis im Mund.

Rijkeboer fühlt sich aber fetischisiert. Die Männer interessieren sich für ihn nur wegen eines Fetischs und nicht wegen seines Charakters. Rijkeboer macht deutlich, dass die Transphobie nicht nur von heterosexuellen Menschen kommt, sondern auch von homosexuellen. Homosexuelle Frauenclubs schließen trans* Frauen aus, weil sie entweder zu weiblich, geschminkt oder zu männlich sind. Dabei scheint der „biologische“ Faktor entscheidender zu sein als der „gender“ Faktor, da maskuline cis Lesben keine Diskriminierung erfahren. Nur in der Schwulen-Szene, die sich selbst als offen ansieht, fühlt Rijkeboer sich, obwohl fetischisiert, begehrt.

Insgesamt ist das Buch eine Enthüllung. Die vielen unterschiedlichen Personen und Erfahrungen geben einem heterosexuellen Cis-Mann wie mir Einblicke, die ich sonst nicht hätte.

Die Autor*innen beschreiben Beziehungen zwischen Männern, seien es Liebhaber, Freunde oder Vater-Sohn-Beziehungen und zu einem selbst und wie diese durch die verschrobenen Männlichkeitsbilder unserer Gesellschaft entscheidend geprägt wurden. Immer wieder kommt das Thema der Gefühle auf. Die fehlende Empathie. Die kommunikative Schwäche. Die Not, ein Ficker zu sein. Die Gewalt, die von Männern erwartet wird. Und immer wieder wird betont, dass das nicht von der Natur gegeben ist, sondern durch die geschlechtsspezifische Sozialisation entstanden ist. Anzumerken ist, dass Simone de Beauvoir im Nachwort etwas ungenau übersetzt wurde von Mithu Sanyal. Die Übersetzung „Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht“ ist ungenau. Die bessere Übersetzung ist „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“. Der Unterschied ist wichtig, wie Margarete Stokowski in ihrer Kolumne der Zeit im Dezember 2013 schreibt, da es die Frau zur Mitschuldigen macht. Die Frau wird nicht nur vom Mann, dem Unterdrücker, in ihre Rolle gezwungen, sondern sie ist selbst Teil des Prozesses. Gerade wenn dieser Satz auf den Mann umgemünzt werden soll, muss er präzise sein, damit wir nicht implizieren, dass der Mann keine Eigenverantwortung hat. Deswegen muss es heißen: Man kommt nicht als Mann zur Welt, man wird es.

Autor: Lars Walsleben