Die Flüchtlingskrise und ihr Höhepunkt im Jahr 2015 geraten regelmäßig in den Mittelpunkt der Nachrichten. Für unsere Autorin, die anonym bleiben möchte, ist diese Problematik jeden Tag besonders präsent: Ihre Familie hat einen Flüchtling als Pflegekind aufgenommen. Hossein ist mittlerweile aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken.

„Und wie viele Geschwister hast du?“ Keine ungewöhnliche Frage, aber dennoch eine, die mich seit einiger Zeit zum Nachdenken bringt.

Ich habe zwei leibliche Geschwister: Einen Bruder, eine Schwester – und dann ist da noch Hossein. Seit Dezember lebt er bei uns, nachdem er zuvor ein Jahr in Unterkünften für unbegleitete geflüchtete Minderjährige verbracht hat. Bleiben soll er mindestens bis er volljährig ist und allein leben kann. In vielen Familien ist der Begriff „Pflegekind“ geläufig – für mich und meine Geschwister fühlt er sich aber nicht mehr treffend an, wenn es um Hossein geht.

Hossein nennt unsere Eltern „Mama“ und „Papa“, die Großeltern sind „Oma“ und „Opa“. Dieses Gefühl von Zugehörigkeit ist gegenseitig. Hossein ist ein fester Bestandteil unserer Familie geworden. Trotzdem sorgt es für Verwirrung, wenn er als Sohn oder Bruder vorgestellt wird: Rein äußerlich fällt er aus dem Schema, sein Deutsch ist noch nicht fehlerfrei, er ist nicht bei uns aufgewachsen – offensichtlich entspricht er nicht dem, was man gemeinhin unter dem Begriff eines Geschwisterkindes versteht. Ist es dann nicht anmaßend, ihn trotzdem als solches zu behandeln und zu bezeichnen? Ist es überhaupt wichtig, wie ein Begriff allgemein verstanden wird oder kommt es vielmehr darauf an, wie sich die Beteiligten damit fühlen?

Begrifflich- und Befindlichkeiten

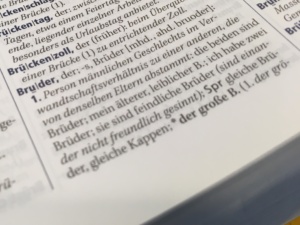

Dem Duden zufolge sind Geschwister „Kinder gleicher Eltern, d. h. von diesen leiblich abstammende Personen“. Formalsprachlich ist es also schlicht falsch, Hossein als unseren Bruder zu bezeichnen.

Es wäre wohl auch vermessen zu behaupten, dass mein Verhältnis zu Hossein dasselbe ist wie das zu meinen leiblichen Geschwistern, mit denen ich gemeinsam aufgewachsen bin und die ich entsprechend gut kenne. Von Hossein weiß ich wenig, schon die Namen seiner afghanischen Geschwister aufzuzählen, ist eine Herausforderung. Ich kenne mich in seiner Kultur nicht aus, weiß nicht, welche Erfahrungen er in seinem bisherigen Leben gemacht hat; auch die Sprachbarriere ist nicht zu unterschätzen. Der Begriff „Bruder“ ist also nicht nur formal falsch, sondern auch auf emotionaler Basis womöglich etwas hoch gegriffen.

Der Begriff „Familie“ ist in seinen Ausprägungen zwar alles andere als unumstritten, die meisten sind sich aber wohl über die dahinterstehende Bedeutung einig: Die eigene Familie im wünschenswerten Sinn umfasst diejenigen Menschen, mit denen lebenslang eine – bestenfalls gute – Beziehung besteht, Menschen die einander bedingungslos mit allen Makeln annehmen und lieben, die Sicherheit und Heimat geben.

Heimat(los)

Hossein wurde in eine solche Familie hineingeboren, mit Mama, Papa, Brüdern und Schwestern. Das war in Afghanistan, vor fast 17 Jahren. Dann wurde sein Vater getötet, die restliche Familie floh in den Iran, wo sie als afghanische Flüchtlinge unerwünscht waren. Hossein wuchs dort auf, in einer afghanischen Community fern seiner Wurzeln, ausgegrenzt von der übrigen Bevölkerung. Immer wieder versuchte die Familie, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, um ungefährdet am öffentlichen Leben teilhaben zu können – ohne Erfolg. Wenn Hossein von seiner Zeit im Iran erzählt, betont er vor allem die guten Dinge: Seine Mutter, die hart arbeitete, um die Familie ernähren zu können, aber immer für ihn, das Nesthäkchen, da war, seine älteren Schwestern und Brüder, die sich um ihn kümmerten und auf ihn aufpassten, seine Freunde. Mit einem dieser Freunde kam er schließlich nach Deutschland. Die iranische Regierung hatte verbreitet, dass afghanische Flüchtlinge eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten könnten – sofern sie sich bereit erklärten, zuvor auf Seiten Bashar al-Assads in Syrien zu kämpfen. Anwerber sprachen die Jungen auf den Straßen an, nahmen sie direkt mit. Hosseins Mutter verbot ihm tagelang, das Haus zu verlassen. Afghanische Jungen wurden vermehrt von der iranischen Polizei aufgegriffen, misshandelt, über die Grenze zurück nach Afghanistan gebracht und dort ausgesetzt. Schließlich beschloss Hossein gemeinsam mit seinen Freunden, dass sie fortgehen müssten, um eine Perspektive für die Zukunft zu haben. Während seine älteren Geschwister inzwischen eigene Familien gegründet hatten, ein Bruder gar offizielle Papiere bekommen hatte, schien für ihn die einzige Aussicht auf eine sichere, friedliche Zukunft in Europa zu liegen. Gemeinsam mit seinem besten Freund machte er sich auf den Weg. Zu Fuß, mit dem Bus, mit dem Boot. Sie kamen bis nach Nordrhein-Westfalen, in unsere beschauliche Kleinstadt.

Heimat finden

Hier bekamen sie Kleidung, eine Unterkunft, Schulbildung, physische Sicherheit. Verloren hatten sie ihre Familien und ihr gesamtes gewohntes Umfeld, ihre Heimat. Während Hosseins Freund beschloss, in der Jugendgruppe zu bleiben, bis er volljährig sein würde, war es für Hossein schwieriger. Er war die enge Beziehung zu seiner Mutter gewohnt, brauchte eine Bezugsperson, die mehr Zeit für ihn hatte als die Betreuer des Jugendamts in ihrer Vierzigstundenwoche. Außerdem war ihm klar, dass er auf diese Weise besser Anschluss finden würde, leichter Deutsch lernen könnte. So kam Hossein zu uns und schnell konnte jeder erkennen, dass wir für Hossein weit mehr als nur eine Unterkunft sein würden: Er suchte persönlichen Kontakt, umarmte alle Familienmitglieder freudig bei jeder sich bietenden Gelegenheit, genoss es, alle Geschwister um sich zu haben, bezeichnete uns als seine Familie.

Zunächst verunsicherte uns das: Lag es womöglich an sprachlichen Schwierigkeiten und Missverständnissen, dass er immerzu von Mama und Papa sprach? Hossein hatte allerdings sehr wohl verstanden, was diese Worte bedeuteten. Es war kein Versehen, vielmehr seine Art uns deutlich zu machen, dass er Teil dieser Familie sein wollte. Nicht einer „neuen“ Familie wohlgemerkt, er wollte seine afghanische Mama und seine leiblichen Geschwister nicht zurücklassen. Vielmehr sollten seine beiden Mütter sich unbedingt kennenlernen, ebenso seine deutschen und afghanischen Geschwister.

Für uns kam das überraschend; auch das Jugendamt war skeptisch: Die Bindung solle nicht zu stark werden, man müsse die Geschichte des Jugendlichen berücksichtigen und auch seine Bleibeperspektive sei unklar. Das alles spielt für Hossein hingegen keine Rolle: Er will ein Teil unserer Familie sein.

Heimat geben

Nachdem wir zunächst unentschlossen waren, wie wir mit dieser neuen Situation umgehen sollten und was die treffende Bezeichnung für unser neues Familienmitglied wäre, entschlossen wir uns, den Duden beiseite zu legen und seine starren Grenzen zu ignorieren. Der symbolische Wert der Bezeichnungen, der Wille, sie wahr werden zu lassen und mit Bedeutung zu füllen, ist uns wichtiger als die Frage, ob dies dem üblichen Wortgebrauch entspräche. Wenn Hossein uns als seine Familie betrachtet, wollen wir unser Möglichstes tun, ihm eine solche zu sein.

Das Leben in einer Familie ist beileibe nicht einfach, es wird auch nicht leichter, wenn ein Teil davon nicht durch biologische Verwandtschaft, sondern „freiwillig“ dazu gestoßen ist. Hinzu kommt Hosseins spezifische Lebenssituation als geflüchteter Heranwachsender. Neben den „normalen“ Schwierigkeiten eines Jugendlichen muss er nicht nur seine Erlebnisse der Vergangenheit psychisch bewältigen, sondern sich auch den, nicht zuletzt administrativ-bürokratischen, Fragen einer ungewissen Zukunft stellen – in einer Welt, die der seinen in ihren Grundstrukturen vollkommen fremd ist.

Nicht bei all diesen Dingen können wir ihm helfen, aber wir können ihm auf ganz einfache Weise unsere Bereitschaft dazu zeigen: Wenn wir ihn Bruder nennen, sorgt das zwar immer wieder für erstaunte und oftmals kritische Nachfragen, viel wichtiger ist aber, dass es für Hossein bedeutet, dass er willkommen ist, Menschen bedingungslos hinter ihm stehen, er eine Familie hat, ein Zuhause, vielleicht sogar eine Heimat finden kann, wenn er das will.